Il Vangelo di Marco, presentazione velocissima

Germogli

“germogli” è una collanina, nata quasi per caso, dopo una riunione nella quale mi era stato chiesto di proporre una breve meditazione;

“germogli” è una cosa piccolissima, debole, un timido inizio, niente di ambizioso;

“germogli” ha la pretesa di mettere in comune qualche passo nel cammino di fede guardando alla Scrittura e sapendo che «né chi pianta è qualcosa, né lo è chi irriga, ma è Dio che fa crescere» (1Cor 3,7).

Alberto Bigarelli

di Alberto bigarelli

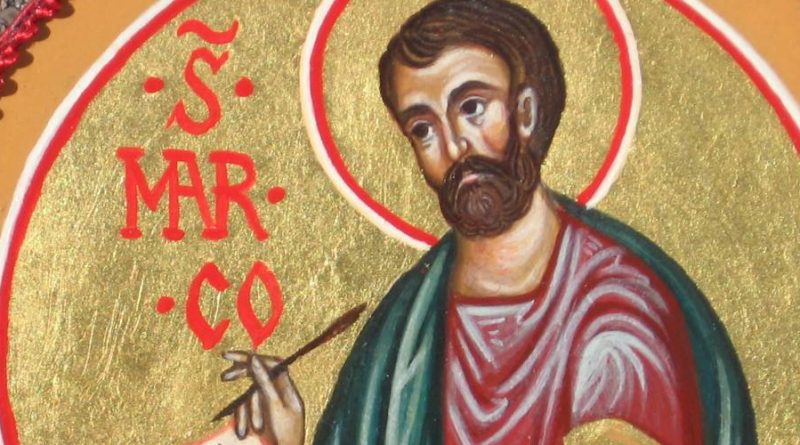

Rivalutato solo negli ultimi decenni, il vangelo di Marco è stato a lungo considerato uno scritto secondario e poco teologico, forse a causa di alcuni giudizi poco lusinghieri dati nell’antichità da alcuni autori. Basta pensare a Papia di Gerapoli che lo definì lo “scrivano” di Pietro oppure a S. Agostino, per il quale «Marco seguì Matteo e sembra essere stato suo alunno o compendiatore. In effetti egli da solo riferisce pochissime cose» (Il consenso degli Evangelisti 2,4). Sta di fatto che il “vangelo dimenticato”, dagli inizi del secolo scorso, soprattutto con lo studio di Wrede del 1901, è stato notevolmente ripreso in mano dagli studiosi al punto da vedere in lui l’inventore del genere “vangelo”, colui che aprì la strada agli stessi Matteo e Luca. Oggi è uno degli scritti più studiati. Un uomo straordinario, quindi, che non cessa di essere riscoperto, come dimostra la bibliografia sempre crescente.

La parusia si allontana, i testimoni oculari stanno scomparendo, la tradizione orale rischia di allentarsi e i cristiani conoscono le prime persecuzioni, Marco intuisce la necessità di fissare la memoria e lo fa unendo un materiale preesistente e disorganizzato, ma ricostruendo il tutto in un progetto coerente che a sua volta ha un’idea dominante: rivolgere lo sguardo verso la persona di Cristo. «Il suo interesse è strettamente cristologico, anzi potremmo dire che è esclusivamente cristologico». È un parere è unanime, R. Fabris lo dice precisando il contesto: «Quella che traccia il secondo vangelo è una cristologia per una comunità posta in crisi dall’esperienza delle persecuzioni, chiamata a seguire Gesù lungo il cammino della croce, per poterlo alla fine riconoscere come il Messia, rivelato da Dio e accolto nella fede come “suo” Figlio» (Gesù il Cristo, Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cinisello Balsamo 1988, 607). Il racconto evangelico va dalla predicazione di Giovanni alla risurrezione ed è sulla bocca del Battista che troviamo ulteriormente esplicitato il filo conduttore del vangelo, questa volta in forma più interlocutoria: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo» (1,7-8). Giovanni non dice chi è Gesù, ma ne ricorda i lineamenti messianici, suscitando negli ascoltatori la curiosità di scoprire e conoscere chi è questo «più forte» che non battezza solo nell’acqua, ma nello Spirito Santo, cioè che non purifica semplicemente l’esterno, ma rinnova l’uomo dal di dentro (cf. Ez 35,25-29). Ha così inizio un cammino di ricerca dell’identità con un procedimento in chiaroscuro che differenzia la cristologia marciana da quella degli altri evangelisti. Se Giovanni parte dalla preesistenza e prosegue con un crescendo, se Matteo lo circonda di autorità e Luca lo segue Salvatore dal momento della nascita, Marco indugia, nasconde, procede per ostacoli, riproducendo riflessi di luci e di ombre. Ciò è evidenziato da tre tecniche con cui l’autore accompagna la rappresentazione della vita pubblica del maestro: gli interrogativi, i testi di incomprensione, le imposizioni del silenzio.

I primi sono una costante, a partire da 1,27 in cui, “tutti”, presi da timore, si chiedevano «che è mai questo?«; e poi «ma chi è costui?« (4,41). «come può parlare così?» (2,7). «da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?» (6,2). La pericope centrale del vangelo (8,27-9,13) si introduce con Gesù che fa suo il gioco delle domande: «La gente, chi dice che io sia? … Ma voi chi dite che io sia?» (8,27-28). Numerosi sono anche i testi dell’incomprensione: non lo capiscono le folle (2,1-3.6), né i discepoli (4,40s; 6,14.52: 8,14-21; 9.10.32), che lo scambiano per un “fantasma” (6,49), né la sua famiglia che addirittura lo ritiene pazzo (3,21), particolare riportato da Giovanni che però lo rende in maniera meno cruda, dicendo semplicemente che «i suoi fratelli non credevano in lui» (7.5). Con sorpresa ci si imbatte infine nel tema del grande silenzio che circonda la persona di Gesù, che Gesù sceglie deliberatamente e che sfocia negli ordini tassativi a mantenere il segreto sulla sua prerogativa

messianica (cf. 1,25.34.44; 3,11s; 5,37.40.43; 7,33.36; 8,26.30: 9,9).

Analizzando questi brani, Wrede elaborò una delle idee più famose e forse più affascinanti del vangelo di Marco, che resiste nonostante alcuni periodici tentativi di confutazione: il cosiddetto “segreto messianico”. Marco tende a nasconderlo, a estraniarlo, non è in fondo proprio questo lo scopo del suo vangelo: farlo conoscere? Però così non si rende ragione dei molti passi in cui Gesù stesso rivendica la pretesa messianica (cf. 8,13; 11,1-11.27-33; 14,62) e di altri in cui questo segreto non sembra poi essere tale perché qua e là l’evangelista inserisce i suoi titoli cristologici e piccole annotazioni in mostra del fatto che il «nome di Gesù» stava diventando ugualmente famoso (cf. 6,14). Questo segreto sta in una certa pedagogia dal duplice intento: evitare i malintesi allora circolanti sulla concezione del Messia e rimandare la piena rivelazione al momento della morte-risurrezione. Ai giudei che vedevano il Messia come restauratore del regno davidico e ai pagani che erano abituati ad immaginare uomini semi-divini operatori di prodigi, Marco risponde con un invito a cambiare le proprie prospettive. Se essi vogliono comprendere chi è questo «più forte» che battezza nello Spirito, devono rinunciare alla pretesa di sapere in anticipo come sono le cose di Dio. Collegando il silenzio allo stupore che comunque Gesù suscitava nelle folle (1,22; 5.42; 6,2.51; 7,37; 16,8) si potrebbe anche ritenere che Marco intendesse semplicemente comunicare il senso di una misteriosa trascendenza. Più che nella linea dell’occultamento, il segreto rivelerebbe quindi un aspetto della persona di Cristo che è quello di essere troppo grande per venire rinchiuso in una formula o paragonato a qualcun altro. Egli è un mistero che colpisce per troppa grandezza, chi si accosta a lui non può che reagire come Pietro dinanzi alla trasfigurazione: «non sapeva cosa dire» (9,6). Di fatto la figura di Gesù ha continuato a esercitare un fascino irresistibile in ogni orizzonte culturale. La domanda rivolta ai discepoli «e voi chi dite che io sia?» diventa una sorta di provocazione perenne, da una parte invita l’uomo di ogni tempo a rivedere le proprie domande, a sciogliere la durezza del cuore, altro tema marciano ricorrente (cf. 6,6.51; 8,17.21), per prepararsi a un incontro che forse sconvolgerà le attese e che per essere adeguatamente compreso richiede l’atteggiamento interiore della fede. Dall’altra, circonda la persona di Cristo di un profondo e fecondo silenzio. «La dottrina intorno a Cristo comincia nel silenzio», scriveva D. Bonhoeffer, ogni risposta è incompleta, ognuno è chiamato a interrogarsi, rendendosi disponibile alla conversione e al cambiamento delle proprie categorie. Davanti al mistero di Gesù siamo disarmati e dobbiamo essere disponibili a rivedere le nostre asserzioni.

Marco ha «uno stile povero, popolare, il suo scritto è la lingua parlata» (R.Penna, Letture evangeliche, Saggi esegetici sui quattro vangeli, Roma 1989, 90) ma proprio per questo è un narratore dalla presa immediata, che sa colorire i racconti. riempiendoli di particolari che portano il lettore a rivivere le scene così come dovettero svolgersi nella loro concretezza. Singolari il racconto della tempesta sedata, dove l’evangelista offre il dettaglio di un Gesù che dorme in fondo alla barca «con la testa appoggiata su un cuscino» (4,38) o la pittoresca precisazione, nel racconto della trasfigurazione, sul biancore delle vesti, divenute tali che «nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche» (9,3). La narrazione di molti miracoli e di diversi episodi è ricca di pathos e di descrizioni vivaci che servono all’intento biografico e cristologico di porre il lettore in contatto con la personalità del Cristo. Quando Gesù entra nella casa di Giairo, Matteo scrive che «la folla era in agitazione» (9,23), Luca dice che «tutti piangevano e facevano il lamento» (8.52). Marco aumenta il movimento dicendo che c’era «trambusto e gente che piangeva e urlava forte» (5,38), facendo emergere per contrasto la tranquillità di Gesù.

Una singolare assenza è quella dei grandi discorsi. Pur conoscendo e valorizzando il titolo di “maestro” (cf. 4,38; 9,38: 10,35; 14,12). Marco non riporta che pochi detti. Privilegiando il metodo induttivo, e volendo rispondere al quesito di fondo riguardante l’identità, l’evangelista non si sofferma sul messaggio, ma sul messaggero. In base a un’altra caratteristica marciana, che è il parallelismo Cristo-cristiani, ne deriva una lezione secondo cui essere chiesa non vuol dire tanto condividere dei principi o una dottrina, ma piuttosto farsi suoi discepoli e seguaci. Per farlo occorre però conoscerlo e lo si conosce da ciò che fa, i fatti sono più probanti delle parole. Il Gesù di Marco è un uomo in azione, un realizzatore; è la sua vita più delle sue parole che convince, «quel che Gesù insegna si attua nella sua persona» (R. Schnackenburg, La persona di Gesù Cristo, Brescia 1995, 44).

Un altro aspetto che l’evangelista accentua è l’umanità di Cristo, ciò che appare comprensibile se si tiene presente il contesto pagano di cui sopra si parlava. Lui solo lo definisce «il falegname, il figlio di Maria” (cf. 6,3), e ne descrive l’umanità attingendo a tutta la gamma delle emozioni: compassione (cf. 1,41), commozione (cf. 1,43), stupore (cf. 6,6), ira e sdegno (cf. 3,5), simpatia e amicizie particolari (It),21), paura e angoscia (cf. 14,33),5 il grido della morte (cf. 15,34). Se Matteo tratteggia un Gesù solenne e ieratico, se Luca lo presenta Salvatore delle miserie umane, Marco lo umanizza, lo avvicina, trascinando il lettore in una partecipazione emotiva. La tenerezza emerge dalla scena ricca di calore dei bambini stretti tra le braccia (cf. 10,16), mentre Matteo riferisce solo il gesto solenne dell’imposizione delle mani (cf. 19,15), ma è soprattutto con le persone colpite dal male che si focalizzano i tratti delta premura. Marco presenta una netta contrapposizione tra Gesù e il male, rappresentato dalle diverse afflizioni e malattie, da Satana (cf. 3,22-30) e dai demoni che compaiono in numerosi brani (cf. 1,21-28; 1,32s; 3,11s; 3,22-30; 5,1-20; 6,7; 7,24-30; 8.33; 9,14-29; 9,28s). Il «più forte» è sempre Gesù, con lui è iniziato il tempo della vittoria, il tempo dell’azione salvifica di Dio che viene in questo mondo. Dinanzi alla sua azione, il potere del male si restringe ed è destinato alla sconfitta totale. Il sordomuto è portato «in disparte, lontano dalla folla», nell’intimità Gesù compie il miracolo, toccandolo e sospirando (cf. 7,31-37); anche quando gli presentano il cieco, egli «lo prese per mano e lo condusse fuori dal villaggio» (8,23). Sono rappresentazioni cariche di simbolismo, che portano a immaginare la scena di un Gesù che accosta le persone colpite dal male: le prende per mano, le accompagna per un lungo tragitto di strada, sospira, interroga, operando il prodigio in un rapporto io-tu.

Il servo sofferente

Se la conoscenza di Gesù si ricava da ciò che fa, è la sua autodedizione nella passione a costituire l’apice dell’intera narrazione, al punto da far dire a M. Kaehler la nota espressione che il vangelo di Marco non e altro che un racconto della passione con un’ampia introduzione. L’evangelista sembra prevenire le obiezioni alla sua presentazione affascinata del Cristo: come può essere tanto grande, inviato da Dio e Salvatore uno che è morto in un modo così infamante?

Dalle tentazioni, il cammino del maestro è disseminato di incomprensioni, inimicizie, difficoltà. La crisi sì accentua nella seconda parte, quando diminuiscono anche i miracoli, con due sole eccezioni (cf. 9,14-29; 10,46-52). Carica di umanità drammatica è la rappresentazione del Getsemani (cf. 14,32-42), l’inizio dello scandalo (cf. 14,27). Gli altri evangelisti tentano di elevare il livello umano del racconto, Marco inquadra invece una scena ad alta tensione emotiva: Gesù sente «paura e angoscia», confida ai discepoli di essere «triste fino alla morte», cerca il loro appoggio, si getta a terra e prega il Padre di allontanare il calice, riprendendosi con un coraggioso atto di abbandono. Da notare in questo contesto l’inserimento della locuzione aramaica Abbà, con cui Gesù si rivolge al Padre, «ed è solo Marco 14,36, in tutto il Nuovo Testamento a dirci esplicitamente che Gesù pregava così.

Ma è a Gerusalemme, sul Golgota, che l’evangelista dà l’appuntamento a coloro che con lui hanno seguito il cammino di progressiva ricerca del «più forte» quando, in mezzo a ehi lo insultava, considerandolo incapace di salvare se stesso, Gesù «gridò a gran voce» e dando «un forte grido, spirò». In questa descrizione così intensa si eleva la dichiarazione del centurione. paradossalmente un pagano, che può finalmente dire:

«Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). C’è come un cerchio che si chiude: l’atto di fede nel figlio di Dio, con cui si era aperto il vangelo serve ora da titolo di coda. tn mezzo abbiamo assistito alla rappresentazione di un Gesù che si è rivelato in tutta la sua originale paradossalità, suscitando domande e interrogativi, circondandosi di silenzio e chiedendo solo la fede. Ora che il suo destino di croce e di umiliazione si compie, il velo è definitivamente tolto e, singolarmente, tra i tanti fenomeni straordinari ricordati negli altri vangeli, Marco riporta proprio solo quello del velo del tempio che si squarcia. Non è solo il velo della rivelazione, ma quello della redenzione, «poiché ora abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio» (Eb 10,22).

L’attenzione ai dolori del Cristo fa capire la predilezione marciana per il titolo di “figlio dell’uomo”, che ricorre in numero quasi doppio rispetto a Matteo e Luca. L’evangelista conosce e usa il titolo nei suoi diversi significati, compreso quello escatologico, ma lo adopera soprattutto in riferimento alla passione (cf. 8,31; 9,9.12.31; 10,33.45; 14,21.41)

mostrando, al tempo stesso, una certa diffidenza verso il titolo più trionfante di “figlio di Davide”, che ricorre solo due volte (cf. 10,47; 12,35), mentre Matteo lo usa come incipit e altre cinque volte. Il motivo è lo stesso: Marco contraddice le aspettative e spiega la regalità del Cristo nella linea del servizio. Il suo “figlio dell’uomo” non è altri che il servo sofferente di Is 52,13-53,12, interpretazione che, se si studiano i testi dell’ultima cena, va fatta risalire a Gesù stesso. Il “più forte” è il crocifisso per amore, «l’uomo dei dolori, che ci rivela la sconfinata compassione di Dio e la sua infinita sofferenza come sofferenza del suo amore. Nel suo amore egli soffre con le sue creature e per le sue creature, perché egli vuole la loro redenzione nella libertà» (I. Moltmann, Le radici cristiane dell’ateismo moderno, in AA.VV., L’ateismo, natura e cause, Milano 1981, 161).

Autore, data, destinatari – Come in tutti i vangeli, l’autore non ha messo la propria firma sul proprio scritto; così anche per l’autore “Marco” dobbiamo fidarci delle prime testimonianze manoscritte (datate fine II sec.) che riportano i titoli dei vangeli e la loro attribuzione. Ma un elemento decisivo è dato dal fatto che fin dall’inizio questo vangelo è stato attribuito, come per gli altri vangeli canonici, ad un personaggio di cui si parla nel Nuovo Testamento, in particolare negli Atti degli Apostoli: un tale «Giovanni, detto anche Marco» (cf. At 12,12). Se per i vangeli di Matteo e Giovanni gli autori sono degli apostoli, per Luca e Marco si tratta di discepoli di apostoli.

Marco dunque è un cristiano della seconda generazione, discepolo di Barnaba (forse suo cugino? cf. Col 4,10) e Paolo; li ha accompagnati nei primi loro viaggi missionari (cf. At 12,25; 13,13) fino alla “rottura” tra di loro causata – secondo il racconto lucano – proprio dalla presenza di Marco (cf. At 15,37-39). Anche nel “biglietto” a Filemone (v. 24) e nelle lettere pastorali compare il nome “Marco” tra i collaboratori di Paolo (cf. 2Tm 4,11) come pure nei saluti finali di Pietro, in cui lo chiama «figlio mio» (1Pt 5,13), un termine affettuoso riservato ai suoi collaboratori. Papia di Gerapoli ricorda infatti che «Marco, divenuto interprete di Pietro, mise per iscritto tutto ciò che si ricordava.. ».

Si può dunque affermare, mettendo insieme tutti questi dati, che Marco è un giudeo-cristiano di origine gerosolimitana (il “Giovanni-Marco” degli Atti) che segue dapprima Barnaba e Paolo, poi va a Roma dove diventa interprete di Pietro e compone il suo scritto intorno al 70 d.C. In ogni caso, che abbia assistito o no agli eventi della distruzione di Gerusalemme (nel 70 d.C.), sicuramente Marco è il primo degli evangelisti, per motivi di ordine filologico e di critica interna che qui non è possibile analizzare.

Circa i destinatari, Marco scrive ad una comunità che è agli inizi della sua esperienza di fede, probabilmente di origine pagana (come testimoniano le frasi in aramaico tradotte in greco per i suoi lettori), per condurla passo passo alla pienezza dell’esperienza di fede. A buon motivo si può ritenere il vangelo di Marco come il vangelo del discepolo, dell’iniziazione alla fede di chi è “lontano”. Non è chiara la zona geografica in cui viveva tale comunità: c’è chi pensa alla Galilea, chi alla Decapoli, chi alla Siria, chi ancora a Roma; certo è che Marco mostra una serie di ammiccamenti nei confronti dei romani, una familiarità alla cultura romana che non può essere ignorata.

Struttura, stile, genere letterario – Il più breve dei vangeli – solo 11.229 parole contro le oltre 19.000 di Luca e le oltre 18.000 di Matteo – è strutturato in 16 capitoli il cui centro è costituito dalla pericope-cerniera che si trova in 8,27-30 (la professione di Pietro a Cesarea di Filippo). Questa fa da spartiacque tra la prima (1,1-8,26) e la seconda parte del vangelo (8,31-16,8). La scelta qui adottata per la suddivisione del testo verte prevalentemente su criteri teologici e letterari.

1,1-13: tirolo + prologo

1,14-3,6: la via del Messia e il rifiuto dei nemici (I sez.)

3,7-6,6a: la via del Messia e il rifiuto dei vicini (II sez.)

6,6b-8,26: la via del Messia e l’incomprensione dei discepoli (III sez.)

8,27-30: la svolta di Cesarea con la confessione di Pietro (cerniera)

8,31-10,52: sulla via dalla Galilea a Gerusalemme (IV sez.)

11,1-13,37: Gesù a Gerusalemme (V sez.)

14,1-15,39: passione, morte e risurrezione rivelano il Figlio di Dio (VI sez.)

16,1-8: epilogo.

Lo stile di Marco è essenziale, minimo. La semplicità del linguaggio si affianca ad una costruzione elementare della frase, che fa un uso massiccio della paratassi, cioè della congiunzione “e” con cui lega le diverse frasi. Se perde qualcosa in eleganza, guadagna certamente in chiarezza ed essenzialità.

Il “vangelo” per Marco non è la semplice narrazione della vita di un personaggio storico, né una biografia con intenti più o meno apologetici e nemmeno un racconto agiografico; per lui è essenzialmente una “buona notizia” (eu-anghèlion). Il termine era già conosciuto nel mondo profano: sappiamo di un’iscrizione del 9 a.C. scoperta a Priene (Asia Minore) che riporta la “buona notizia” della nascita dell’imperatore Cesare Augusto. Marco ha applicato questo lieto annuncia a Gesù di Nazaret, il Messia atteso da Israele, intendendo con questo narrare le parole e i fatti da lui compiuti nella sua vita terrena. Perché il contenuto di questa “buona notizia” – sembra comunicare già il titolo – è proprio la persona di Gesù.